Carissimi stilumcuriali, Luca Del Pozzo ci fa il dono di una riflessione profonda e attenta del libro scritto da Benedetto XVI e dal cardinale Sarah sul celibato sacerdotale.

§§§

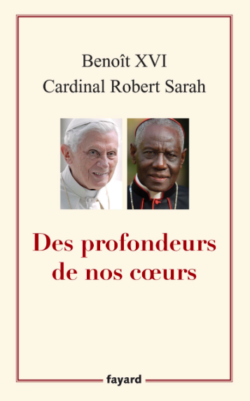

Scorrendo le pagine del saggio di Benedetto XVI, intitolato “Il sacerdozio cattolico”, che compare nel volume del card. Sarah “Dal profondo del nostro cuore”, nei giorni scorsi al centro di roventi quanto, in molti casi, strumentali polemiche, non si può non concordare con Nicolas Diat, curatore dell’opera, quando afferma che “Il testo qui offerto è, dunque, qualcosa di eccezionale”.

Eccezionalità data dal fatto che si è al cospetto “non di un articolo o di appunti raccolti nel corso del tempo, ma di una riflessione magistrale, insieme lectio e disputatio”. Il che, unitamente al fatto che il libro è dedicato “a tutti i sacerdoti”, pone il lavoro di Ratzinger su un piano decisamente diverso da quello di un semplice contributo teologico.

D’altra parte, che non si tratti di una riflessione meramente accademica ma di un saggio che nasce da un’esigenza precisa e per uno scopo altrettanto preciso, è lo stesso Autore a dirlo a chiare note fin dall’incipit: “Di fronte alla persistente crisi che il sacerdozio attraversa da molti anni, ho ritenuto necessario risalire alle radici profonde della questione”.

E quali siano le “radici profonde” della questione Benedetto XVI lo spiega subito dopo: esse consistono in un “difetto metodologico nell’accoglienza della Scrittura come Parola di Dio”.

Torna qui tra le righe, come già aveva esplicitato nella magistrale trilogia su Gesù di Nazareth, la critica all’adozione del metodo storico-critico quale unico criterio interpretativo dei testi biblici. Col risultato di “de-sacralizzare” o “secolarizzare” le Sacre Scritture, che diventerebbero meri testi da analizzare come si analizza un qualsivolgia scritto dell’antichità.

Ma così facendo la Bibbia viene svuotata del suo proprium: che è quello di essere sì un corpus di testi scritti da uomini, ma sotto l’ispirazione di Dio.

Le conseguenze di questo approccio (sviluppatosi in ambito protestante e adottato nelle facoltà teologiche cattoliche con troppa disinvoltura) sono presto dette: rifiutandosi di leggere l’Antico Testamento alla luce del Nuovo, abbandonando cioè quella visione unitaria e ricapitolatrice, in Cristo, della storia della salvezza, gli esegeti sono giunti ad una “…teologia senza culto. Non hanno compreso che Gesù, al posto di abolire il culto e l’adorazione dovuti a Dio, li ha assunti e portati a compimento nell’atto d’amore del suo sacrificio”.

Sta qui la radice della crisi: nel non aver compreso che il culto in “spirito e verità” non voleva affatto dire abolizione del culto, ma un culto nuovo che comporta, sottolinea Benedetto XVI, “un’offerta della totalità della propria vita nell’amore”; detto altrimenti, è il passaggio da un sacerdozio dove si offre a Dio qualcosa, a sacerdozio dove il sacerdote offre sè stesso a Dio, fedelmente all’offerta di sè fatta da Cristo.

“Il sacerdozio di Cristo – prosegue Ratzinger – ci fa entrare in una vita che consiste nel diventare uno con lui e nel rinunciare a tutto ciò che appartiene solo a noi”. Ecco chiarito “il fondamento della necessità del celibato, come anche della preghiera liturgica, della meditazione della Parola di Dio e della rinuncia ai beni materiali”.

Già questi pochi, densi cenni basterebbero a mettere a tacere ogni discussione sul celibato. A meno di non voler snaturare il sacerdozio cattolico e ridurlo, come avviene in ambito protestante, a semplice “funzione” come se fosse un mestiere come un altro (e molto ci sarebbe da dire sul più generale processo di protestantizzazione del cattolicesimo, in atto da decenni nel totale o quasi disinteresse di buona parte dei pastori), è di tutta evidenza che ci troviamo di fronte ad una realtà che chiama in causa, come tutto ciò che attiene alle cose di Dio, primariamente la fede. Senza la quale non solo il celibato, ma il cristianesimo tout court non ha alcun senso.

Ma torniamo al saggio di Benedetto XVI. Nella prima parte Ratzinger ricostruisce in chiave esegetica la formazione del sacerdozio neotestamentario, da cui emerge con chiarezza, da un lato, che il “carattere laicale del primo movimento di Gesù e il carattere dei primi ministeri inteso non in senso cultuale-sacerdotale non si basa affatto necessariamente su una scelta anti-cultuale e anti-giudaica, ma è invece conseguenza della particolare situazione del sacerdozio veterotestamentario, per la quale il sacerdozio è legato alla tribù di Aronne-Levi”.

Dunque, nessuna preclusione né chiusura da parte di Gesù e dei suoi discepoli nei confronti del culto. Dall’altro lato, emerge altrettanto chiaramente come Gesù si riallacci e faccia sua la critica dei profeti al culto (ad esempio nella disputa sull’interpretazione dello Shabbat) e dia vita ad un nuovo culto, che necessariamente necessita di un nuovo Tempio e di un nuovo sacerdozio.

In tale ottica, commenta Benedetto XVI, è naturalmente decisiva l’Ultima cena, dove Gesù “…riprende la tradizione del Sinai e si presenta così come il nuovo Mosè”, ma allo stesso tempo “…riprende la speranza della Nuova Alleanza formulata in modo particolare da Geremia, preannunciando così un superamento della tradizione del Sinai al centro del quale sta egli stesso quale sacrificante e sacrificato a un tempo. E’ importante considerare che quel Gesù che sta in mezzo ai discepoli è il medesimo che dona loro se stesso nella sua carne e nel suo sangue e così anticipa la Croce e la risurrezione. Senza la risurrezione il tutto non avrebbe senso”.

Un aspetto importante che il Papa emerito sottolinea è che “in tutto questo nulla è detto direttamente sul sacerdozio. E tuttavia, comunque, è evidente che l’antico ordine di Aronne è superato e Gesù stesso si presenta come il Sommo Sacerdote”. Non solo. “In questo modo – prosegue Ratzinger – si fondono la critica del culto da parte dei profeti e la tradizione cultuale che parte da Mosè: l’amore è il sacrificio”.

Lo scarto tra vecchio e nuovo sacerdozio si riflette evidentemente anche sulla questione precipua del celibato. Se infatti il “rapporto fra astinenza sessuale e culto divino era assolutamente chiaro nella coscienza comune d’Israele”, pur in un contesto in cui “matrimonio e sacerdozio risultavano senz’altro tra loro conciliabili”, l’esigenza, sviluppatasi molto presto, di celebrare quotidianamente l’Eucarestia comportò per i sacerdoti cristiani una situazione “radicalmente cambiata” rispetto a quella veterotestamentaria. “Tutta la loro vita – scrive Ratzinger – è in contatto con il mistero divino ed esige un’esclusività per Dio la quale esclude un altro legame accanto a sé, come il matrimonio, che abbraccia l’intera vita…Si potrebbe dire che l’astinenza funzionale si era trasformata in astinenza ontologica”.

Nella seconda parte del saggio Benedetto XVI interpreta tre testi biblici alla luce dell’ermeneutica illustrata nella prima parte. Essi sono i versetti 5-6 del salmo 16, il versetto 8 del capitolo 10 insieme con i versetti 5-8 del capitolo 18 del Deuteronomio, e Gv 17,17. Tre testi dai quali Ratzinger ricava i caratteri fondamentali del sacerdozio cattolico: il vivere di Dio e per Dio, vero e unico fondamento – “il suolo della sua esistenza” – della vita del sacerdote; lo stare davanti al Signore e Lui servire, laddove il termine “servire” racchiude molteplici aspetti tra cui l’obbedienza alla Sua volontà (sul punto si rimanda direttamente al testo che, ad avviso di chi scrive, concentra in poche righe una magistrale lezione sul vero significato della libertà); infine, l’essere consacrati/santificati nella Verità, ciò che per Ratzinger è l’essenza dell’ordinazione sacerdotale: “essere sempre di nuovo purificati e pervasi di Cristo così che è Lui a parlare e agire in noi, e sempre meno noi stessi”.

La densità e la profondità delle considerazioni svolte da Benedetto XVI, qui sinteticamente (e malamente) riassunte, mettono ancora più risalto lo squallore dello spettacolo cui ci è toccato assistere nei giorni scorsi. Quando è stato chiaro fin da subito che accanirsi sulla forma editoriale del libro in questione voleva dire guardare al dito per non vedere la luna.

La luna essendo il monito, senza se e senza ma, messo nero su bianco da Benedetto XVI a difesa del celibato sacerdotale. Come se qualcuno possa credere sul serio che faccia una qualche differenza se ciò che Ratzinger scrive sul celibato compare in un libro a quattro o a due mani o con altra veste editoriale. Suvvia, non scherziamo. Il punto qui è solo uno: c’è stata una presa di posizione, ferma e inequivocabile, da parte di Benedetto XVI su una questione che se non gestita nel giusto modo rischia di avere conseguenze devastanti.

Con l’aggravante che le conseguenze non sarebbero limitate all’Amazzonia, di cui con tutto il rispetto ci interessa assai poco, potendosi estendere potenzialmente a tutta la Chiesa dal momento che, com’è noto, l’Amazzonia è solo il grimaldello con cui i novatori comodamente seduti altrove (ad esempio in Germania) vogliono continuare nella loro opera di “modernizzazione”. Tutto il resto sono chiacchiere e distintivo.

Nella seconda parte del saggio Benedetto XVI interpreta tre testi biblici alla luce dell’ermeneutica illustrata nella prima parte. Essi sono i versetti 5-6 del salmo 16, il versetto 8 del capitolo 10 insieme con i versetti 5-8 del capitolo 18 del Deuteronomio, e Gv 17,17. Tre testi dai quali Ratzinger ricava i caratteri fondamentali del sacerdozio cattolico: il vivere di Dio e per Dio, vero e unico fondamento – “il suolo della sua esistenza” – della vita del sacerdote; lo stare davanti al Signore e Lui servire, laddove il termine “servire” racchiude molteplici aspetti tra cui l’obbedienza alla Sua volontà (sul punto si rimanda direttamente al testo che, ad avviso di chi scrive, concentra in poche righe una magistrale lezione sul vero significato della libertà); infine, l’essere consacrati/santificati nella Verità, ciò che per Ratzinger è l’essenza dell’ordinazione sacerdotale: “essere sempre di nuovo purificati e pervasi di Cristo così che è Lui a parlare e agire in noi, e sempre meno noi stessi”.

La densità e la profondità delle considerazioni svolte da Benedetto XVI, qui sinteticamente (e malamente) riassunte, mettono ancora più risalto lo squallore dello spettacolo cui ci è toccato assistere nei giorni scorsi. Quando è stato chiaro fin da subito che accanirsi sulla forma editoriale del libro in questione voleva dire guardare al dito per non vedere la luna.

La luna essendo il monito, senza se e senza ma, messo nero su bianco da Benedetto XVI a difesa del celibato sacerdotale. Come se qualcuno possa credere sul serio che faccia una qualche differenza se ciò che Ratzinger scrive sul celibato compare in un libro a quattro o a due mani o con altra veste editoriale. Suvvia, non scherziamo. Il punto qui è solo uno: c’è stata una presa di posizione, ferma e inequivocabile, da parte di Benedetto XVI su una questione che se non gestita nel giusto modo rischia di avere conseguenze devastanti.

Con l’aggravante che le conseguenze non sarebbero limitate all’Amazzonia, di cui con tutto il rispetto ci interessa assai poco, potendosi estendere potenzialmente a tutta la Chiesa dal momento che, com’è noto, l’Amazzonia è solo il grimaldello con cui i novatori comodamente seduti altrove (ad esempio in Germania) vogliono continuare nella loro opera di “modernizzazione”. Tutto il resto sono chiacchiere e distintivo.

Tra l’altro, quando si parla di celibato spesso e volentieri viene sottaciuto un aspetto niente affatto marginale: posto che lo sanno pure i muri che esistono spinte e forze potenti all’interno della Chiesa per sdoganare l’omosessualità, non è difficile immaginare che qualora la disciplina del celibato venisse rivista, immancabilmente verrebbe posta la questione del matrimonio tra preti omosessuali. Certo, bisognerebbe prima normalizzare l’omosessualità. Ma visto l’andazzo, chi può dire che non accadrà?

Una cosa almeno appare certa fin d’ora: tanto più adesso che anche Benedetto XVI ha parlato, è quanto mai auspicabile che la questione del celibato, in sé delicata e complessa più di quanto non si voglia far credere, venga maneggiata con estrema cura onde evitare problemi un pelo più seri di una (presunta) bagatella editoriale. E senza dimenticare che qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, nulla esclude che Benedetto XVI non torni a far sentire la sua voce. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vale la pena ribadire che non c’è alcuna esigenza né emergenza che giustifichi la revisione della disciplina del celibato. La verità è che anche in occasione del sinodo amazzonico è scattato implacabile un meccanismo ben collaudato quanto semplice: crei un caso partendo da una situazione particolare per farlo diventare un problema generale e poter aver così il pretesto per “ammodernare”.

Qualche esempio recente? Unioni civili, divorziati risposati, suicidio assistito, e ora gli indigeni dell’Amazzonia a corto di preti. Esempi accomunati dal fatto che se vai a vedere i numeri parliamo di cifre da prefisso telefonico internazionale. Qualcuno ha mai visto code di omosessuali fuori dai municipi o di divorziati risposati fuori dalla chiese o di richiedenti l’eutanasia negli ospedali? Io no. E il motivo è presto detto: perché parliamo, appunto, di fake-emergenze. Con l’Amazzonia è lo stesso; mettendo da parte per un momento il non banale dettaglio, come ha ricordato il card. Müller, che l’Eucarestia non è un diritto che qualcuno possa reclamare, la realtà vera dei tanto osannati popoli indigeni (e qui a Roma ne abbiamo avuto un qualche assaggio) è ben diversa e lontana da come la racconta certa narrativa.

È altrove che risiedono coloro che sono interessati a smantellare il celibato o a consentire alle donne l’accesso al sacerdozio et similia, illudendosi che una Chiesa più aperta possa fermare l’emorragia di fedeli in atto, con conseguente tracollo delle finanze di parrocchie e diocesi, in primis della malmessa (tutto attaccato) chiesa tedesca.

Non solo. A rendere il tutto ancora più grottesco, il fatto che sono proprio quelle stesse realtà – leggasi: le comunità protestanti in Germania – alle quali ammiccano i novatori di ieri e di oggi la miglior prova della miopia di una simile operazione nella misura in cui è arcinoto che il protestantesimo in Germania è in crisi (per usare un eufemismo), e questo nonostante del celibato manco l’ombra. Vorrà dire qualcosa?

Una prova ulteriore della confusione che c’è oggi, confusione che spesso e volentieri si traduce in un approccio troppo pragmatico alle questioni che rischia di ridurre sempre più la Chiesa ad una realtà umana, troppo umana, accanto ad altre realtà umane. Pragmatismo che nella fattispecie ha funzionato grosso modo così: a) per poter svolgere la sua missione la Chiesa necessita di sacerdoti; b) in Amazzonia di sacerdoti non ce ne sono a sufficienza; c) ergo, servono soluzioni per sopperire alla carenza. Punto.

La debolezza di tale approccio è che trascurando, perché magari ritenuta inutile a fini pratici, una seria riflessione circa le cause del fenomeno (come invece fa Ratzinger), si rischiano di proporre soluzioni dal respiro corto. Detto altrimenti: se è vero, come è vero, che la scarsità di clero è solo un sintomo di una malattia più profonda, logica vorrebbe che si cercasse prima di capire di che malattia si tratta e poi adoperarsi per curarla nel modo più opportuno. Se all’opposto sbagli diagnosi, o peggio non la fai neanche, magari riesci a mettere una toppa sul breve termine, ma presto o tardi i nodi verranno di nuovo al pettine. Con un conto che nel frattempo potrebbe essere molto più salato.

E da dove venga la crisi delle vocazioni e la scarsità crescente del clero è noto a tutti, almeno a quelli che hanno occhi per vedere: si chiama crisi di fede, con buona pace delle analisi psico-socio-antropologiche che, in ambito ecclesiale, lasciano sempre il tempo che trovano.

Ma proprio l’origine della crisi ci porta dritti al punto. Perché la Chiesa ha già al suo interno i necessari anticorpi. E’ vero, la crisi del sacerdozio è un fenomeno che va oltre i confini dell’Amazzonia (e d’altra parte era chiaro fin dall’inizio dove si volesse andare a parare).

Ma c’è un ma. Dato dal fatto che a fronte di seminari sempre più vuoti, esistono movimenti e realtà ecclesiali laicali che invece sono pieni di vocazioni. Stiamo parlando di tutti quei carismi sorti negli anni attorno al Vaticano II, dove non solo le istanze del rinnovamento conciliare hanno trovato attuazione nel giusto modo, ma che anche hanno avuto l’indubbia quanto provvidenziale missione di puntellare la barca di Pietro nella turbolenta stagione postconciliare (e sarebbe interessante approfondire, anche per il discorso che stiamo facendo, come mai questi carismi vengano sovente investiti da un clericalismo di ritorno anche virulento, da parte di certo clero evidentemente ancora sensibile alle sirene di una visione del sacerdozio più come potere che come servizio).

Prevengo l’obiezione: trattasi di piccoli numeri, uno zero virgola in rapporto alle dimensioni del problema. Forse è vero (o forse no). In ogni caso la domanda resta: come mai i movimenti ecclesiali sono pieni di giovani, ragazzi e ragazze, che scelgono la vita sacerdotale o contemplativa? La risposta è presto detta: perché ciò che li contraddistingue, al di là del carisma specifico, è che tali realtà sono in grado di attrarre e di risvegliare nei giovani quella cosa che altrove non trovano: la fede, appunto. E’ da qui che il bisognerebbe (ri)partire. Sempre che, ovvio, la Chiesa abbia ancora una qualche coscienza del suo essere, in ultima istanza, una realtà la cui origine e la cui meta non sono di questo mondo, e che in questo mondo è solo di passaggio.

Luca Del Pozzo

Nessun commento:

Posta un commento