Morte assistita e aborto

Lorenzo Bertocchi, 31 dicembre 2025

La campana ha suonato. Anzi, più campane. E non tutte per la stessa messa. Qualcuna, anzi, sembra suonare più per confondere le idee che per chiarirle.

La legge regionale toscana sul fine vita resta formalmente in piedi, ma dopo la sentenza n. 204 del 2025 della Corte costituzionale assomiglia più a un bicchiere mezzo pieno per chi ritiene che ci sia spazio per le Regioni sul tema, mezzo vuoto in realtà visto che le stesse Regioni al massimo possono occuparsi di questioni organizzative ma non entrare nei criteri di accesso, ad esempio. Infatti, la Consulta ha falcidiato tutto ciò che eccedeva le competenze regionali, ricordando una banalità che evidentemente andava ribadita: il suicidio assistito non è materia su cui le Regioni possano giocare in autonomia.

Era una sentenza attesa, quasi scontata. E infatti viene accolta con sorrisi e pacche sulle spalle dal presidente toscano Eugenio Giani e dall’associazione Luca Coscioni, che parlano come se avessero vinto. In realtà è il più classico dei pareggi: nessuno segna, ma qualcuno si porta a casa un punto pesante. Non la Toscana, bensì chi da anni spinge per una legge nazionale sul fine vita.

E qui la campana della Corte suona forte per mettere ulteriore pressione: le Regioni possono occuparsi di organizzazione sanitaria, non stabilire criteri di accesso alla morte assistita. Tradotto: basta scorciatoie, tocca allo Stato. E forse è proprio questo il punto che viene presentato come una vittoria.

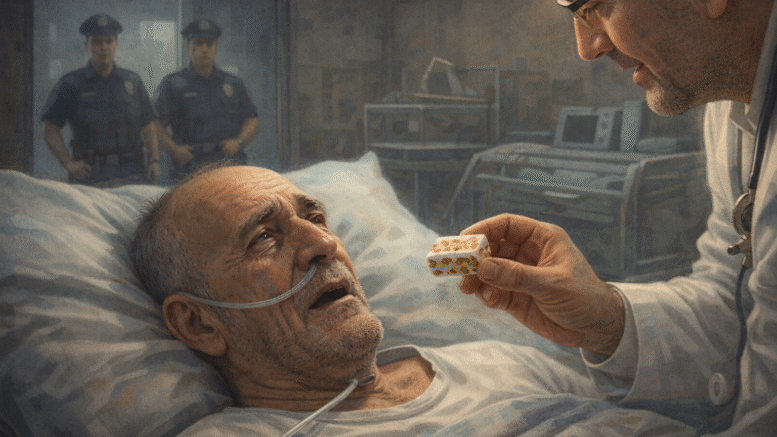

Quella stessa campana, per chi non vuole una legge nazionale sul fine vita, suona come un rintocco funebre. Non per la libertà, ma per la prudenza. Una legge nazionale non “metterebbe ordine”: spalancherebbe una porta. Oggi con qualche paletto, domani con paletti più bassi, dopodomani senza più nemmeno quelli. La storia e le leggi sul “fine vita” in giro per il mondo insegnano che in questi casi l’ariete entra sempre prima come eccezione, poi come regola.

Mentre la Consulta suona a Roma, un’altra campana suona a Sanremo. Ed è una campana vera, di bronzo, non metaforica. Nata durante i “40 Giorni per la Vita” della diocesi di Ventimiglia–San Remo, per ricordare i bambini non nati a causa dell’aborto. Una campana che non accusa, non giudica, non condanna. Ricorda. E proprio per questo dà fastidio.

Talmente fastidio che il consigliere comunale Pd di Imperia, Edoardo Verda, parla di iniziativa “colpevolizzante” e di “delegittimazione di una conquista di libertà”. Curioso: una campana non colpevolizza nessuno. Non ha un programma politico, non vota, non twitta. Suona. E nel farlo ricorda una verità semplice, che molti fingono di non sapere più: la vita è vita fin dal concepimento. Se qualcuno ha dubbi, può rivolgersi alla biologia, non al campanile.

Eppure, mentre questa campana viene accusata di disturbare le coscienze, ce n’è un’altra che può suonare senza proteste: quella che accompagna l’idea che la vita smetta di essere tale quando diventa fragile, dipendente, scomoda. La campana della Corte, in questo senso, non suona per la vita, ma per la sua amministrazione.

Due campane, dunque. Una, quella sanremese, che ricorda che la vita va custodita dall’inizio. L’altra, quella della Corte, che invita a regolarne la fine. Nel mezzo, una politica che non ascolta davvero nessuna delle due, ma che rischia – con una legge nazionale sul fine vita – di trasformare un’eccezione tragica in un principio ordinario.

E quando le leggi iniziano a decidere chi può morire “con dignità”, è bene ricordarlo: non è una campana di libertà che suona. È un allarme.

.jpg)